180天发9首歌的创作过程分享(6) 8.When Magenta Turns Pink(Synthwave) https://open.spotify.com/track/11aM6TWsCMYzLAVL9y2MOH

时间来到四月中旬,第八首歌做什么曲风是我必须马上思考出来的问题。想到队长说的平时爱听什么就做什么,又正好在Splice首页看到一个 Synthwave 的音色包。点进去听了一下,有种熟悉的感觉。好像平时也没有特地去听这种曲风的歌,但感觉……小时候电视里经常有?

总之又随便找了几首 Synthwave 听了一下,看了一个 Youtube Shorts 的教程,迅速确认就做这个了。然后又迅速确定歌名叫做《Magenta》,单纯是因为那个音色包的封面是这个颜色(Synthwave 标志性颜色之一?)。(大概做到一半的时候感觉这首歌变得更光明了,所以改了名字)

这首歌的 lead 写作过程跟上一首差不多,没有磕很久(不太提倡这种行为……)。大部分时间花在怎么让一个不算出众的旋律变成一首整体还可以的歌,而不是怎么写出一个出众的旋律。因为我感觉自己的旋律写作能力也就那样了,可是这样的人偏偏想做Pop,唉(跑题)。

做到这首歌的时候我有一种非常明显的感觉:随着做的歌越来越多,一首歌做到什么程度可以交出去,是会越来越明确的。你能明确感知到,这样还不够;再鼓捣鼓捣,哎这样可以了。就像感觉到自己饿了或者困了那样……对比我做第一首的时候编到一半就心里没底求助队长,我觉得这是很大的进步,而且这种进步似乎只能通过多做才能获得。

但问题是在这个自己确定可以了的节点到来之前,几乎肯定是会疲惫的。感到累了、枯竭了、没招儿了的节点,一定会先到来。主要表现为挠头、叹气、摘下耳机呆呆望着远方口中念念有词等。有点像长跑里面说的极点和第二次呼吸的概念(没有体验过,只是听说)。对于如何度过这个极点,我有几个小妙招供大家参考:

1.给自己设定一个数字,这首歌的轨道数目必须不少于这个数字。

记得有一次上课胖老师说他觉得轨道太多了不好,我汗颜,因为我的轨道就非常多(经常有五六十轨)。但我觉得对于刚开始做歌的新手来说,因为你对一首歌做到什么样的丰富度才合格这个问题的认知是不足的,所以靠数量让你有点概念,不是坏事。

当然也不是说要无意义地堆砌。而是在你的工程才初具雏形但你已经很疲惫的时候(注意这个前提),让你的大脑换一个角度去思考问题:如果这首歌在最高潮的部分还缺一个点睛之笔的音色,它应该是什么类型的音色?如果这首歌还需要五种fills,我希望它们是什么?

这个问题的镜像问题是,如果这首歌只能保留特定数目的轨道,你打算删掉哪些。有时候堆多了,自己都感觉不到难听,删一删效果才会好。这是比较难的部分。一个是你可能听不出来,一个是可能舍不得删。这个阶段可以多听听他人的意见,并且做一个狠心的人。如果一个轨道影响了整首歌的观感,即使你花了最多时间写它,写完超级得意,还是要删的。不过熟练了之后基本上不太发生这种情况,你超级得意的部分不说人人称赞吧反正不太可能被要求删掉这样子。

至于轨道的目标数量,我觉得可以以你前几首过审歌曲的平均轨道数量为基准(哈哈哈哈,所以你至少要过审一首歌才能使用本技巧)。

2.复制粘贴

又是一个听起来不太体面的方法,原理跟上一条是类似的,都是先强行把大框架支起来,至于填什么,你自己想办法。

具体做法是先编前半首歌,编得差不多了之后,把间奏的小节数留出来,然后把前半首歌直接复制粘贴到间奏后面,再留出结尾的小节数,然后用locator把每个部分都标好,intro,verse,break什么的(结尾最好也标一下,比较有仪式感……),选中locator上面的长条(不记得名字,好像是叫loop什么东西),看看这首歌的总时长,心里有个数(也有个奔头)。

这个动作很简单也很那啥,就是复制粘贴嘛,我都有点不好意思讲,但真的有用……你可能会说只是简单复制粘贴怎么行呢,哪有这样编曲的。对,确实不行,谁都看不下去,这种看不下去的心情,就是你接下来编曲的最大动力……

这种做法有两个好处,第一让你看清全局,完整的歌曲结构是怎样的。从此你面对的不再是没完没了的时间线(这会令人潜意识中恐慌),而是locator长条框起来的那部分,是有限的,外面的东西不用管。这会给你一些安全感。

第二也是转换思维的作用。主体部分已经有了,接下来你的思考出发点变成我要做些什么才能让复制粘贴的这部分变得不一样。你不需要无中生有,而是根据已有的东西去修改。听起来工作量直接减少了一半有没有(。)

这也是做音乐的神奇之处。别的艺术比如说写小说,总不能写到一半然后把前面内容复制粘贴直接字数翻倍(除非某些先锋小说hhh)。俗话说音乐是流动的建筑,建筑是凝固的音乐(突然拔高)。有时候我看着Live一个一个的clip真的感觉自己在贴瓷砖。

3.把找音色当成一种奖励

记得有节课说编曲累了可以做点声音设计,拧出一些奇奇怪怪的声音录下来以后可以用,还可以让大脑休息,如此形成编曲和声音设计的永动机(?)

这个我暂时还没做到,累了就什么都不想拧,但可以做到的是在别人做好的各种音色里面挑挑拣拣看看这个看看那个。结课之后我有买一些音源(有冲动购物的成分,慎重),里面的预制音色都够看好几天的了。

但我想说的重点是对于挑音色这件事自古以来分两派(?)一派认为选一个还可以的先编曲编好了再换;另一派认为音色具有激发灵感的重要作用所以必须精挑细选感觉对了才能编曲(这其实是今晚上课部分弹幕的讨论hhhh)

对于这样的争论我们当然是采取折中说(?)先挑一个差不多的,编累了就打开一个新轨道,也不用管它是什么乐器,美美从买了就在吃灰的音源包里面选一个见都没见过的合成器挂上去,在预制音色列表里面随便按一按。因为这个时候你已经累了,如果不是很惊艳的音色你都懒得抬一下眼皮。所以这个时候还能让你坐起来的音色一般是真的真的很不错。

像《When Magenta Turns Pink》这首歌(终于绕回了主题)里面4:23开始那个lead的音色就是这样挑选来的。当时就是觉得结尾还需要再来一段但音色必须得换了,换什么不知道,好累,要不今天先这样,哎还是随机挑选一位幸运观众吧,打开arturia V collection随便选一个合成器(至今没认全),预制列表里面随便点点……发现这个意外地不错,精神为之一振,也不觉得累了。

而且它确实给了我灵感,我想让它有点像吹口哨的感觉,尤其是在乐句的开头。我的合成器知识终于派上了一点点用场,具体怎么操作的我也不太记得了,好像是加了点 pitch env 还是啥,总之那个界面确实看不懂但也算实现了我想要的效果。(我也不知道怎么实现的。理论上如果你买了一个合成器你应该先研究一下说明书)。

这首里面的那些没有歌词的人声也是合成器来着,印象中是在还没有几个轨道的时候我就累了(?)然后开始闲逛随机抽取音色,抽到这个觉得好玩就用了,甚至是作为一个主要轨道。

所以,编不动了就去看看音色(抱着随便逛街的心情,而不是要去超市买一大堆生活必需品的沉重心情,这一点很重要),碰到喜欢的音色就可以继续编下去,把找音色当成一种奖励,这就是我的永动机(。)不需要什么音色都找好才能开始做。当你打开Live你都不知道等会儿能做出什么来,多么刺激,打开一大堆音色你也不知道会选中谁,交给命运,碰到就是缘分,来我的歌里坐一下。

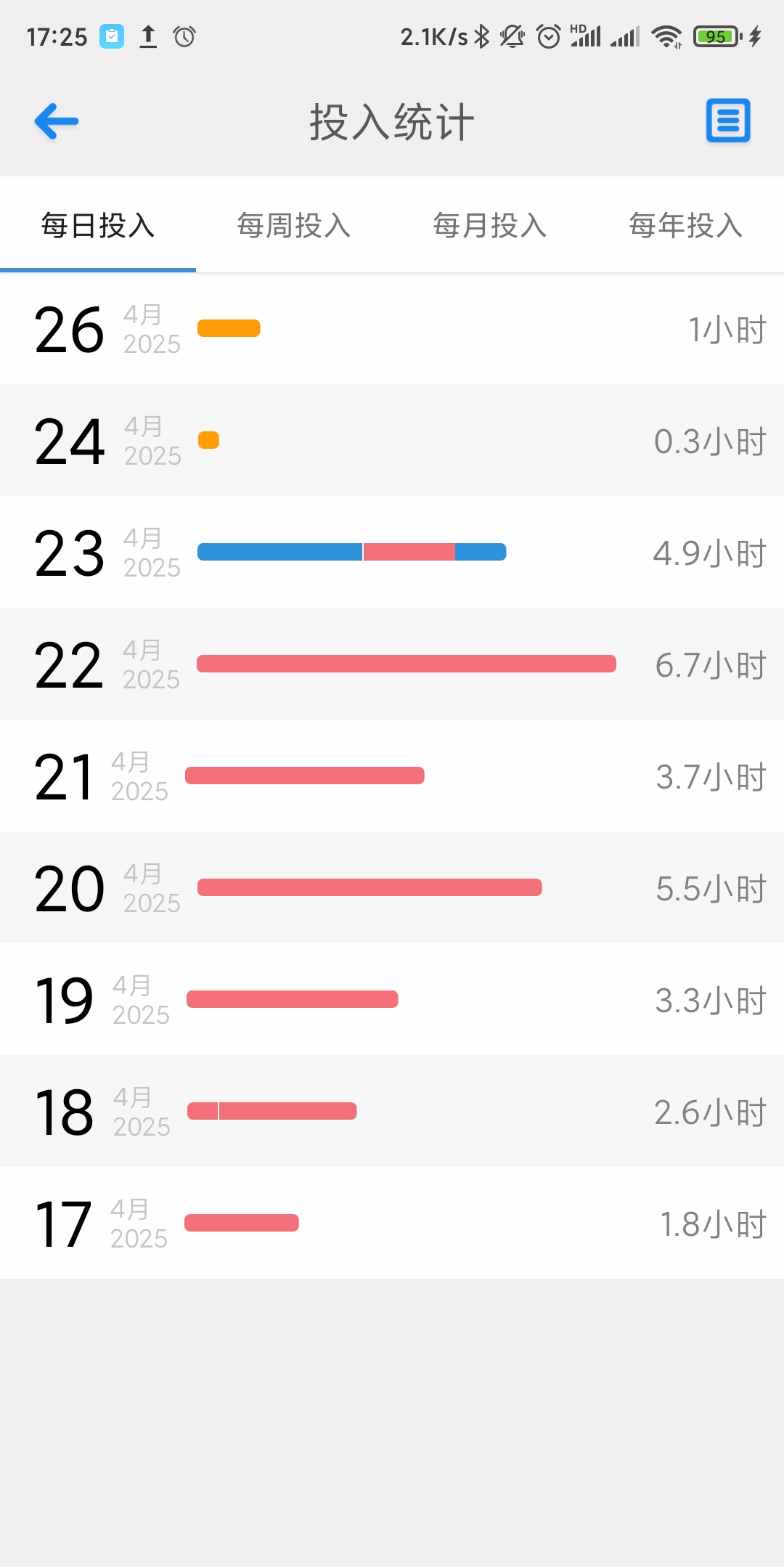

不知不觉啰嗦了快3000字了……照例附上时间记录,下一期可能要晚几天更新(真就变成连载了。。。